Во многих странах есть Министерство обороны: не войны, не нападения — именно обороны. На «бумаге» все будто бы только обороняются, но войн от этого меньше не становится.

Мы выросли на историях о войне. Казалось бы, память об этом должна была навсегда выработать у общества иммунитет против насилия. Но этого не случилось. Сегодня, когда уже четвертый год идёт полномасштабная война России против Украины, а в Беларуси шестой год не прекращаются репрессии, истории про насилие не уходят из инфопространства. Насилие рутинизируется, и мы (чтобы справиться с этой информацией) всё больше привыкаем к подробностям жестокостей одних людей по отношению к другим.

Официальная риторика про войну уже давно вышла за границы описания трагедий и перешла в сферу героизации и романтизации. Культ памяти всё чаще превращается не в напоминание про боль и потери, а в инструмент милитаристской пропаганды.

21 сентября отмечается Международный день мира, и в этой статье мы разберёмся, как память о войне постепенно превращается в её романтизацию и почему это небезопасно.

Нас учили гордиться войной

Официальный дискурс беларусской культуры во второй половине XX века основывался на памяти про Вторую мировую войну. Многочисленные произведения литературы, живописи и кинематографа демонстрировали повседневную жизнь солдат и мирного населения.

Исторический нарратив в Беларуси при этом не был единообразным. С одной стороны — героизация, где война подавалась через бравурные песни, торжественные поэмы и фильмы, которые прославляли мужество, преданность Родине и готовность жертвовать собой. В этом нарративе солдаты шли в бой с улыбкой, партизанка становилась примером героической стойкости, а смерть воспринималась как почётная жертва для победы.

С другой стороны — более мрачная перспектива, которая присутствовала и в свидетельствах очевидцев. Тут война показывалась как повседневность холода, голода, страха и постоянной боли. Не героический подвиг, а выживание, страдания и моральная травма были в центре внимания.

Советское государство убеждало своих граждан_ок, что жертвовать своей жизнью в случае войны — почётно и похвально. В то же время память живых свидетелей не давала использовать их опыт исключительно как инструмент пропаганды. Поэтому в художественных произведениях, например в прозе Василя Быкова, вместо пафоса и героизма звучала мрачная жестокая повседневность и внутренний мир человека, вынужденного в этом жить.

Интересно, что чем меньше оставалось живых свидетелей войны, тем более громким и масштабным становилось празднование Дня Победы. Первоначально это был день памяти и грусти — люди тихо вспоминали тех, кто не вернулся. Впервые парад прошёл только в честь 20-летия Победы, потом проводился в юбилейные даты. И только с 1995-го, через 50 лет после окончания войны, парады стали ежегодной традицией, всё более громкой и всё менее похожей на тихий день памяти.

Забытые жертвы

Ещё одна особенность советского нарратива — почти полное отсутствие памяти про Холокост*. И это при том, что большая часть гражданок БССР до войны были именно еврейками, а во время войны нацистские власти создали бесчисленное количество крупных концентрационных лагерей.

В официальном дискурсе акцент неизбежно смещался с почитания памяти жертв на героизацию «народа-победителя». Даже сами слова «Вторая мировая война» проговаривались редко: их заменяло возвышенное название «Великая Отечественная война». Она вместе с риторикой про «священную войну»* превращала все потери — с обеих сторон — в «священные жертвы» ради победы.

* Тут можно упомянуть известную песню «Священная война» Александра Александрова на слова Василия Лебедева-Кумача.В постсоветское время места для памяти о потерпевших становилось всё меньше. И когда уходило поколение живых свидетелей войны, государство постепенно получило монополию на историческую память.

Эстетизация войны и превращение памяти про войны в аттракцион воинской доблести

Героизированный образ воина-победителя в массовой культуре

Главная цель сталинских предвоенных фильмов заключалась в том, чтобы стать средством мобилизации: подтолкнуть людей к готовности идти на войну и убедить, что она будет быстрой и относительно лёгкой. Поэтому предвоенные ленты шли по тонкой грани: с одной стороны — надо было поднять боевой дух и вызвать гнев к врагу, с другой — не оттолкнуть жестокими сценами и реалистическими подробностями. Именно поэтому первые советские фильмы про войну старательно избегали показывать сам фронт и настоящие ужасы боевых действий.

Но после войны всё изменилось. Люди, которые сами прошли через окопы и видели смерть собственными глазами, начали снимать совсем другое кино — правдивое и антивоенное, такое, после которого точно не хотелось говорить «Можем повторить» и брать в руки оружие.

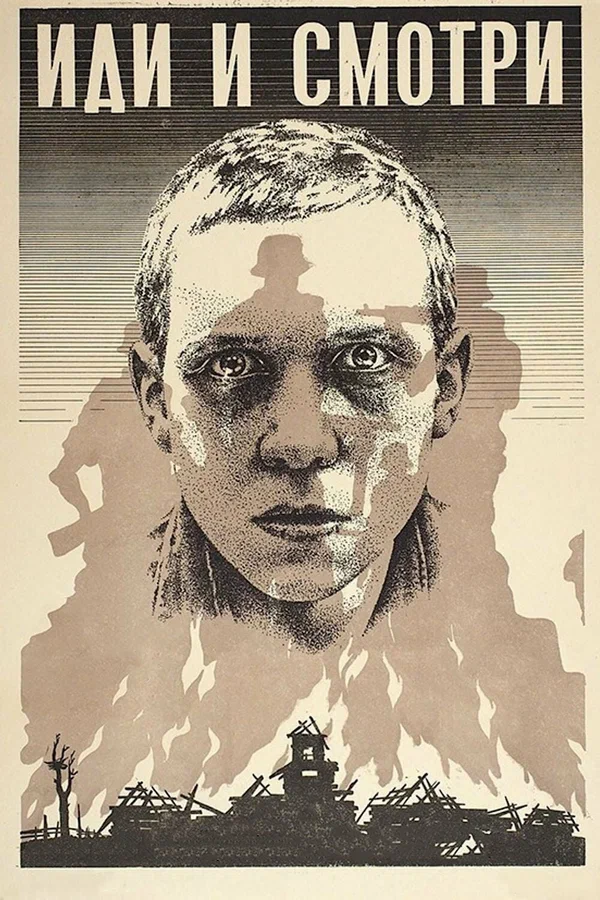

Фильм «Иди и смотри» снят по сценарию беларусского писателя Алеся Адамовича. Главная цель этого фильма — не возвеличить героизм советских солдат, а показать войну как абсолютное зло, которое никогда не должно повторяться.

После просмотра этой ленты хочется только молчать: невозможно ни сказать «можем повторить», ни пожелать новой войны.

Это не чёрно-белая история про «хороших» и «плохих». Тут война противопоставляется самой природе и самой человеческой сущности, а у зрител_ьниц возникает отторжение не столько к врагам, сколько к любой форме насилия.

Но время идёт, и в массовую культуру всё сильнее проникает «отшлифованный» образ войны и героического воина-победителя. И кино становится не антивоенным, а милитаристским. Особую роль в этом cыграл российский кинематограф, который до этого выпускает по несколько военных фильмов в год. В них обычно главный герой — опытный и отважный офицер, который побеждает врагов благодаря своей ловкости и находчивости.

Война в таких лентах показывается в первую очередь не как трагедия и смерть, а как неизбежная победа.

Военизированное воспитание детей

В беларусских школах патриотическое воспитание занимает особое место: почти на каждом шагу, даже 1 сентября, на уроках знаний детям рассказывают про войну, про подвиги народа и особенно — пионеров. Часто в пример ставят 14-летнего Марата Казея, который подорвал себя и врагов гранатой.

Однако военизированное патриотическое воспитание не ограничивается только школами. В мае 2022 года Лукашенко подписал закон о создании и финансировании «патриотических» клубов* под контролем силовиков. Там детей учат собирать и разбирать автоматы, стрелять, писать «письма на фронт», ненавидеть врагов и «развивать в себе героические качества».

«Дети посоревновались в меткости стрельбы из страйкбольного оружия, вспомнили порядок изготовки для стрельбы из различных положений, выполнили норматив по снаряжению магазина 30 патронами, повторили и отработали приёмы самостраховки при падении, разучили приёмы комплекса рукопашного боя».

От «никогда снова» до «можем повторить»

Так, память про Вторую мировую в последние годы окончательно превратилась в гламуризированный праздник, где не осталось места гореванию и почтению памяти, но всё пространство заняли концерты, парады, возвеличивание военной мощи и героизация участни_ц войны без какой-либо рефлексии.

Официальный беларусский дискурс, если и вспоминает жертв войны, делает это в первую очередь в пропагандистском ключе. Жертвы и издевательства врагов представляются своеобразным моральным ориентиром, чтобы заставить общество чувствовать благодарность современной власти за то, что теперь «хотя бы не пытают немцы».

Таким образом любые критические настроения — относительно политики, экономической ситуации или социальных проблем — отбрасываются как неуместные в сравнении со страданиями прошлого.

К тому же в официальном нарративе какое-то время назад появился новый акцент: вместо традиционного выражения «каждый четвёртый» звучит формулировка «каждый третий». Эта замена подаётся не как стремление к исторической точности, а скорее как попытка усилить поток ненависти «к врагам». В этом же ключе можно рассматривать возбуждение дела о геноциде белорусского народа. Искреннего уважения к жертвам в таком подходе, однако, не видно, а виден инструмент политической манипуляции.

К чему ведёт отсутствие рефлексии и превращение памяти о войне в аттракцион военной доблести, мы можем ярко наблюдать на примере России. В десятые годы вместе с масштабными парадами и героическими образами в кино в массовое сознание вошел лозунг «Можем повторить». Пропаганда, которая старательно создавала образ «плохого Запада», всё время сражающегося с Россией (как тогда, с 1941 по 1945-й), закрепляла в сознании людей чувство «обложенной крепости» и уверенности в правильности любых действий государства против этого «плохого Запада».

Теперь участниц войны России против Украины представляют как тех, кто «продолжает дело дедов и мужественно сражается с нацизмом». Во время проведения «патриотических акций» участниц Второй мировой символично ставят в один ряд с участницами войны в Украине. На российском телевидении участниц войны называют исключительно героями. Этот нарратив логично рождается из всех тех нарративов, которые годами доминировали в российском инфопространстве.

С Россией всё понятно, а в чём проблема героизации воинов?

Когда общество объявляет кого-либо героями, оно как бы создаёт пример для подражания. Герой — это тот, кого считают идеалом, к которому надо стремиться. И когда героизация происходит исключительно через готовность убивать и умирать, то в результате возникает культурный идеал, основанный не на мире и солидарности, а на насилии и жертвовании собой. Так формируется культ силы и смерти, который мешает развитию гуманистического мышления и подталкивает новые поколения видеть подвиг только в войне.

Сегодня в демократических обществах естественно считать героями защитников Украины — и это справедливо, потому что они защищают свою страну от агрессии. Однако если думать о будущем, в котором война невозможна, лучше вообще отказаться от идеи героизации участни_ц войны.

Уважение и благодарность воинам лучше соединять с акцентом на солидарности с ними, поддержке, медицинской и психологической помощи. И главное — сосредоточиться на причинах войны и на том, что можно сделать, чтобы больше никто не должен был воевать.

Авторка: Дарья Гордейчик

Статья создана в рамках проекта «Together 4 values — JA», который совместно реализуют организации ІншыЯ і Razam e.V. при поддержке Министерства иностранных дел Федеративной Республики Германии.