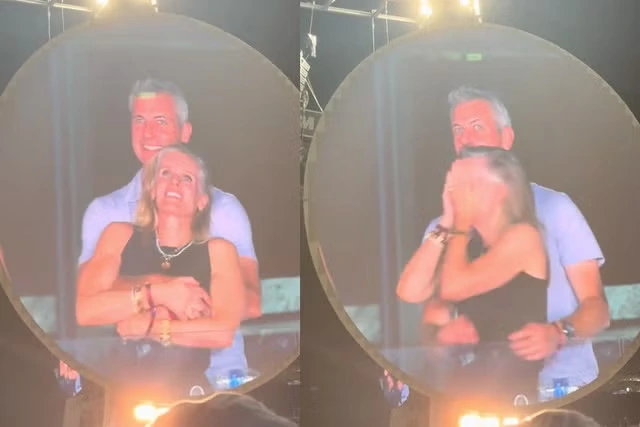

В июле 2025 года на концерте Coldplay камера поцелуев поймала обнимающуюся пару. Обычно люди радуются, попадая на большой экран, но эти повели себя неожиданно: мужчина спрятался, а женщина закрыла лицо руками. «Ого, да вы посмотрите на этих двоих. Либо у них роман, либо они очень стеснительные», — сказал вокалист Coldplay. В сети моментально завирусилось это видео с концерта, и пользовател_ьницы быстро выяснили, что мужчина — гендиректор IT-компании Astronomer Энди Байрон, а женщина — глава HR этой же организации Кристин Кэбот. И у Байрона, и у Кэбот есть семьи, так что общественность очень возмутилась. Сотни тиктоков, статей и длинных разоблачительных видео — публичная измена стала активно осуждаться, а Энди Байрон покинул свой пост в компании.

Журналистка «Іншых» Саша Камко предлагает порассуждать о морализаторстве в сети и о том, где пролегает граница между личной жизнью и общественно важной ситуацией, которую нужно комментировать.

Стечение обстоятельств

Мы всё чаще становимся свидетел_ьницами того, как частные моменты делаются достоянием публики. Иногда для этого достаточно секундного фрагмента, вырванного из контекста. Кто-то может снять незнакомых людей на улице, в аэропорту, на мероприятии — и то, что ещё недавно было личным, вдруг становится частью коллективного внимания. Так произошло и с видео с концерта Coldplay.

Через несколько часов после того, как запись попала в сеть, пользовател_ьницы уже выяснили имена, должности, семейное положение. Начались обсуждения, обвинения, появились мемы. Ситуацией воспользовались многие: психологи_ни выпустили разборы в духе «вот к чему приводит измена» (например, один из многочисленных рилсов по теме); блогер_ки разобрали ситуацию по косточкам, провели собственные «расследования» или записали эмоциональные реакции (как в этом тиктоке); коммерческие компании прорекламировали свои услуги, используя историю как инфоповод (пример — по ссылке). В результате Энди Байрон ушел в отставку, а личная история двух людей превратилась в общественное событие.

Но всё это работает не само по себе, у этих процессов есть логика.

Сериал в реальности, или Почему такие моменты становятся вирусными?

- Интернет-пользовател_ьницы часто интерпретируют короткие фрагменты видео как эмоциональные нарративы. Люди склонны домысливать то, что подбросила лента: «почему он так посмотрел», «что она сейчас чувствовала». Это не анализ, а реакция. Такая ловушка мышления — эмоционально вкладываться в незнакомых людей и строить предположения, основываясь на своем опыте и паре секунд визуала.

- Алгоритмы соцсетей усиливают самые резонансные версии и забрасывают нас горячими инфоповодами. Вдобавок они поддерживают тот нарратив, который получает больше лайков и комментариев. Даже если это не самая точная мысль, она становится «официальной» версией просто потому, что лучше распространяется.

- Наблюдател_ьницы в сети берут на себя функцию морального суда. Пользовател_ьницы не просто комментируют, а участвуют в публичной оценке чужого поведения. Иногда последствия могут быть печальными для «обвиняемой» стороны. Но в сети нет времени на нюансы, нет паузы на подумать. Скорость реакции здесь становится ключевым фактором, запускающим снежный ком.

Частная ситуация превращается в инфоповод не потому, что она особенно важна, а потому, что ее легко воспринять, быстро обсудить, удобно транслировать. Интернет-культура, где кажд_ая может стать видим_ой, размывает границы между личным и общественным. Но важно понимать: всё это работает в контексте, где нет насилия или грубого нарушения границ.

Конечно, когда в публичное поле попадают истории о домогательствах, системной дискриминации, абьюзе — это уже не просто вопрос восприятия или слишком быстрой реакции общественности на яркую новость. Это другое поле — правовое, а не просто «не выноси сор из избы». Здесь мы имеем право и даже обязанность всматриваться внимательнее, называть вещи своими именами и говорить о последствиях. Иногда это значит поддерживать культуру отмены, не как инструмент травли, а как способ очертить границы допустимого. Потому что в ситуации вреда молчание не нейтрально.

Но вернемся к истории с СЕО и HR Astronomer. Она получила ожидаемое развитие, поскольку привлекла повышенное внимание из-за высокого статуса действующих лиц и наличия у них семей. Подробности личной жизни людей со статусом еще интереснее обсуждать и даже осуждать. Это почти сериал, только в реальности (и когда заканчивается один, всегда можно переключиться на другой).

Эффект белого пальто

Самая яркая реакция интернета на инцидент на концерте — осуждение. Коллективное осуждение в соцсетях часто маскируется под борьбу за справедливость. Люди транслируют возмущение как моральную позицию, но за этим жестом нередко стоит не рефлексия, а привычный сценарий — занять правильную сторону и тем самым утвердиться в собственной идентичности. В научной литературе этот процесс описывается как форма цифрового морализаторства, или дигилантизма*: «Акт пристыжения сам по себе становится представлением, в котором моральное превосходство утверждается публично с помощью комментариев, репостов и мемов» (Digilantism Practice, 2023).

То, что начинается как возмущение, быстро превращается в ритуал — уместить сложную ситуацию в короткую схему, где есть «правые» и «виновные». Условно, если они прячут лица на видео, значит, чувствуют, что их поймали, а следовательно — виноваты. Измена — это ужасно, изменщики плохие, жена Байрона и муж Кэбот — жертвы. Публичное мнение требует не только обозначить виновную фигуру, но и навязать сценарий правильного поведения остальным участникам. После разоблачения одной стороны внимание переключается на другую: общественность давит на супругу изменившего — подаст ли она на развод? Сетевые комментатор_ки навязывают разрыв отношений как обязательный шаг: если жена Байрона на него не решится, ее тоже осудят.

Начинает работать эффект белого пальто, и это не личный выбор занять сторону добра, а социальный механизм. За ним не всегда просматривается тяга к справедливости, куда чаще — стремление быстро сориентироваться в сложной информации, при этом сохранив ощущение личной правоты. К сожалению, такая однобокость восприятия информации легко может спровоцировать травлю «виноватой» стороны, а затем и публичную отмену человека.

Очень важно видеть, где проходит грань между частной жизнью и ситуациями, которые выходят за рамки допустимого. Личные истории, в которых нет насилия или нарушения закона, не требуют вмешательства общественности. Другое дело — когда речь идет о криминале или системном насилии. Как, например, в случае с рэпером Оксимироном: в подкасте-расследовании Насти Красильниковой «Творческий метод» три женщины рассказали о груминге и сексуализированном насилии с его стороны. Здесь критически важно общественное участие, и культура отмены может работать как инструмент защиты пострадавших, привлечения внимания к проблеме и давления на структуры, которые склонны замалчивать такие истории.

Отмена — это не травля конкретного человека, а публичный инструмент, который может инициировать расследование, изменить отношение к похожим инцидентам и предоставить поддержку пострадавшим. Там, где это необходимо.

В случае на концерте Coldplay пока невозможно сделать вывод, нужно вмешательство общественности или нет. Но в условиях дефицита контекста возникают мгновенные интерпретации, которые усиливаются алгоритмами: соцсети показывают всё больше эмоционально заряженного контента, усиливая эффект. И, разумеется, маленький фрагмент с концерта тут же обрастает кучей «подробностей»: они испугались и разбежались в разные стороны (= «даже если уйдут из семей и будут вместе, то недолго»), он не закрыл её собой, а спрятался (= «не любит её на самом деле»), «почему она выбрала любовника, который беднее мужа?» и так далее.

Как внимание сдвигается от «виновных» к «невиновным»

Когда пользовател_ьницы в сети начинают кого-то осуждать, это может коснуться и других людей. Первая волна накрывает фигурантов (здесь — Энди и Кристин), но потом поднимается вторая: публика ищет других участни_ц истории. Особенно тех, кто вызывает эмоциональный отклик и может стать новым объектом сочувствия, злости или морального давления. В случае с инцидентом на концерте такими жертвами публичности стали жена и дети Байрона, муж Кэбот. В соцсетях стали появляться разборы внешнего вида жены и любовницы (и их сравнения), семейные фотографии, факты про мужа Кристин. Особенно любопытно, что некоторые статьи акцентируют внимание на оценке состояния Байрона и мужа Кэбот: якобы странно, что Кристин стала любовницей того, у кого капитал меньше.

Но активнее всего интернет переключился на жену Байрона: от неё стали ждать «правильного поведения»: уйти, высказаться, наказать. Любая её реакция рассматривается как публичная позиция, а молчание — как знак слабости или соучастия.

Из-за повышенного интереса жена Байрона сначала сменила фамилию в Facebook, что пользовател_ьницы сочли за разрыв отношений с мужем, а затем удалила страницу. Интересно, что никакой официальной информации от женщины ещё не поступило, но в сети уже активно обсуждается развод и миллионы, которые экс-жена получит после расторжения брака. При этом никто не знает, какие правила были установлены в этом союзе и какие отношения были между мужем и женой на момент инцидента. Общественность исходит из мнения, будто брак — это одинаковая для всех константа.

В работе Shame in a Digital Age («Стыд в цифровую эпоху») Джанна Анцалоне отмечает:

Аудитория социальных сетей склонна возлагать моральную ответственность на всех, кто эмоционально связан с осуждаемой фигурой, даже если эти люди не имеют прямого отношения к событию. От них требуют публично занять позицию: встаньте на чью-то сторону, иначе вы — соучастни_ца.

Либо ты дистанцируешься от «виновного», либо тебя втягивают в воронку осуждения. Парадоксально, но при этом таких «невиновных» тоже начинают оценивать по тем же поверхностным признакам: внешность, лайки в соцсетях, подписки, то, как одет_а, кого цитирует. На смену осуждению измены приходит конкурс за сочувствие и внешнюю победу: «жена красивее», «она достойнее», «он её не заслуживал». И, конечно же, это не про реальных людей, а про домыслы, потому что мало кто в интернете оперирует реальными подтверждёнными фактами.

Исследовательница цифровой культуры Зизи Папахарисси говорит, что «онлайн-аудитория воспринимает далёкие личные истории как эмоциональные подсказки — будто это часть собственной истории». Не зная жену Байрона лично, многие проживают вокруг её фигуры свои фантазии: как бы поступили они, что бы сказали, что чувствовали, оказавшись на её месте. Это уже не про измену, а про моральный сценарий, в который втягивают посторонних.

Онлайн-линчевание как форма развлечения

Когда в публичное поле попадают подобные истории, в первые часы кажется, что реакция сети основана на стремлении к справедливости. Люди осуждают ложь, требуют ответственности, защищают обманутую сторону. Но очень быстро становится заметно, что риторика морали соскальзывает в риторику публичного наказания. Измена здесь — только повод для осуждения. С точки зрения аудитории, наказание справедливо, потому что совершено что-то морально недопустимое. Но по факту наказание становится бесконтрольным, часто неадекватным и адресованным не только тем, кто «виноваты», но и тем, кто оказались в эту историю втянутыми.

Массовое участие в онлайн-наказании редко направлено на восстановление справедливости. Чаще это возможность публично получить свою минуту морального превосходства и почувствовать принадлежность к «нормативному большинству», причем даже не важно, чем это большинство увлечено — защитой или местью.

Мы можем думать, что участвуем в нормальном процессе осуждения нехорошего поступка. Но когда из эпизода делают мем, а из человека — мишень, стоит задать другой вопрос: действительно ли это защита чьих-то границ?

Если вы замечаете, что вовлекаетесь в очередной интернет-скандал, попробуйте остановиться и спросить себя:

- Зачем я это комментирую — чтобы поддержать пострадавш_ую или чтобы почувствовать себя прав_ой?

- Испытываю ли я сейчас злость, зависть, обиду, и насколько это связано с самой ситуацией?

- Хочу ли я, чтобы этот человек изменился, или мне важнее, чтобы его унизили публично?

- Если бы это произошло с моими знакомыми, я бы писал_а то же самое?

- Что изменится в моей жизни и жизни моих близких от того, что я добавлю этот комментарий?

Такие вопросы помогают отделить реальное участие и поддержку от желания поучаствовать в травле.

Мы имеем право осуждать?

Интернет приучил нас к прозрачности. Мы смотрим сторис незнакомых людей, обсуждаем чужие свадьбы, разводы, отпуска и измены так, как будто это часть нашей реальности. Но что даёт нам право делать это? Часто — ощущение, что раз кто-то попал в публичное поле, значит, разрешение на участие уже дано. Кейс с концерта Coldplay — яркий пример. Люди, снятые камерой, ничего не говорили, не писали и не выступали публично, но стали центром внимания и громким инфоповодом.

С другой стороны, публичность может становиться важным инструментом справедливости, когда речь идёт о насилии, дискриминации или злоупотреблении властью. Когда человек подвергается домашнему насилию, харассменту на рабочем месте или становится жертвой преступления, а официальные структуры не реагируют или покрывают виновных, общественное внимание порой остается единственным способом защиты.

Движения #MeToo, #BlackLivesMatter или разоблачения коррупции стали возможными именно благодаря готовности людей выносить проблемы на публичное обсуждение. В таких случаях культура отмены работает как механизм общественной защиты, а право на приватность отступает перед правом на безопасность и справедливость. Разница в том, что здесь мы говорим не о любопытстве к чужой жизни, а о коллективной ответственности за создание безопасного общества — и тут стоит вернуться к вопросам, которые помогут отделить участие в важном процессе от желания поучаствовать в самой настоящей травле.

Авторка: Саша Камко