Социальные сети становятся всё более эмоциональными, но, на удивление, сильные эмоции приводят к полному безразличию и потере эмпатии. Сегодня людям разных ценностей сложно не то что договориться, но даже отыскать точки соприкосновения, чтобы начать какой-то диалог. Мы будто находимся на разных полюсах и при сближении только отталкиваемся. Ученые пытаются проанализировать ситуацию и дать ответы, как так получилось. Предлагаем поразмышлять вместе с ними.

Сейчас много говорят о том, как разрастается ценностная пропасть между людьми по всему миру. Итоги выборов и опросов в разных странах показывают, что молодежь часто привлекают радикальные стороны политического спектра, причем молодые мужчины больше склоняются к правым движениям, а молодые женщины — к левым. По результатам исследования центра Glocalities в Амстердаме, современные женщины до 25 лет — самая либеральная демографическая группа, а мужчины до 25 — самая консервативная. Эксперт_ки проанализировали более 300 тысяч опросов в 20 странах на протяжении 2014–2023 годов и опубликовали итоги в 2024-м. Они также отметили, что в 2014-м мужчины старшего возраста (55–65 лет) были значительно более консервативными, чем молодые мужчины (18–24 года). Но через 10 лет ситуация перевернулась, и молодое поколение мужчин стало еще менее либеральным, чем старшее: новая генерация — группа с наименьшим прогрессом на пути к либеральным ценностям.

Молодые женщины хотят социальной справедливости и равенства, а молодые мужчины — успеха и высокого социального статуса.

Glocalities объясняет эту ситуацию нестабильностью в мире, в первую очередь экономической. Исследование также спрогнозировало продолжение тренда поляризации и победу ультраправых популистов в Европарламенте и ряде стран, в том числе в США.

«Левой! Правой!»: как сегодня голосует молодежь

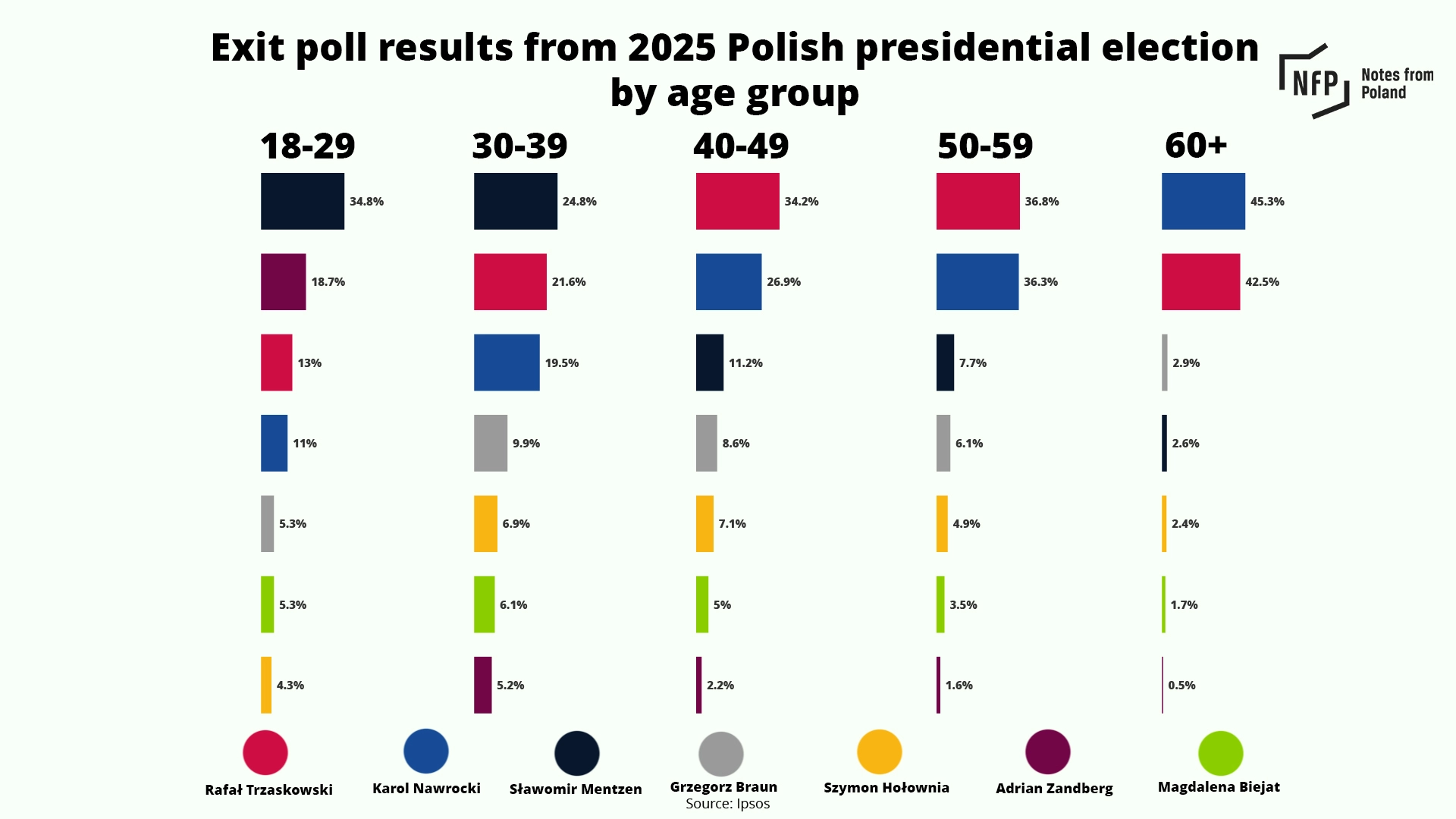

Недавно в Польше прошли очередные президентские выборы. Согласно результатам экзит-полов после первого тура, большинство польской молодежи 18–29 лет (34,8%) проголосовало за правого кандидата Славомира Менцена, при этом на втором месте в этой группе, набрав 18,7%, оказался Адриан Зандберг, кандидат от левых:

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) отмечала, что в первом туре президентских выборов в Польше наблюдалось влияние глубокой поляризации. Дуня Миятович, которая возглавляла независимых наблюдател_ьниц, подчеркнула: «Избирательная кампания продемонстрировала мощь Польши как динамичной демократии, но для ее дальнейшего укрепления необходимо решить глубокие проблемы политической поляризации путем инклюзивного диалога, чтобы преодолеть политические и идеологические расхождения. Большую обеспокоенность вызывали подрывные месседжи некоторых кандидатов, направленные в сторону мигранто_к, сообщества ЛГБТК+, этнических и религиозных групп, в том числе ксенофобные и антиукраинские высказывания».

Во втором туре Кароль Навроцкий победил в первую очередь благодаря поддержке молодежи: самые молодые избирател_ьницы (18–29) отдали ему 53,2%, а другие, в возрастной группе 30–39, — целых 54%. Мужчины составили 55,5% электората Навроцкого.

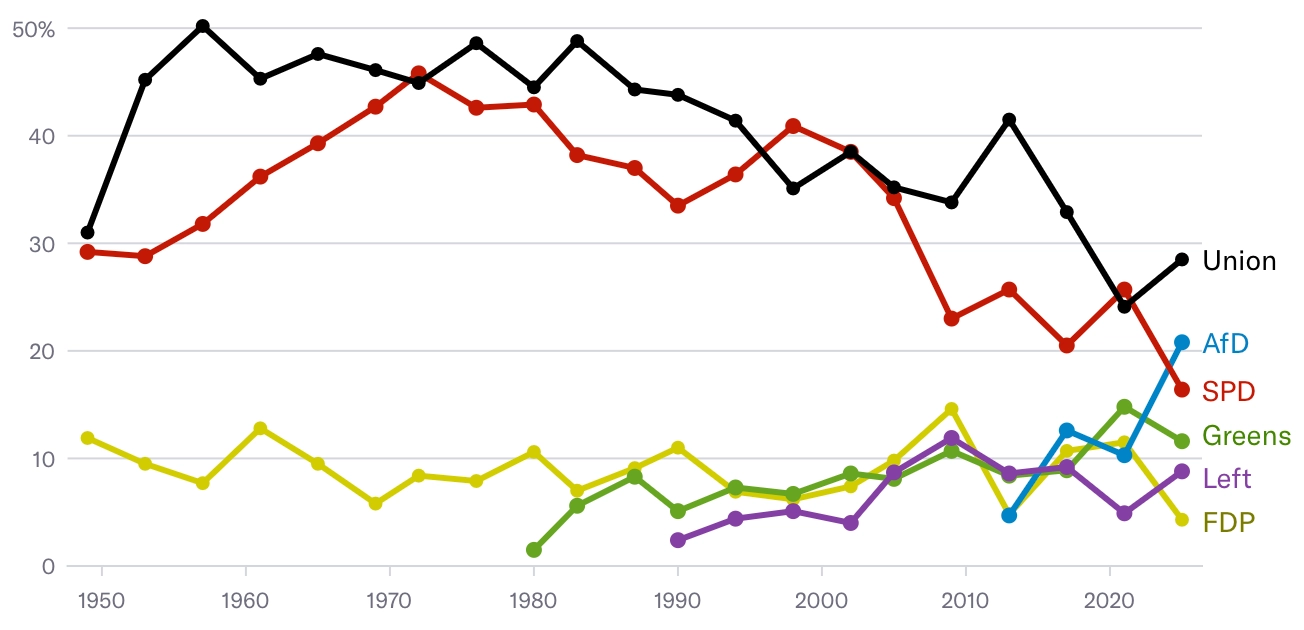

Выборы в Германии тоже выявили, что центристские партии утратили свою популярность, показав наихудшие для себя цифры в истории федеральных выборов. Ультраправая партия «Альтернатива для Германии» (Alternative für Deutschland, AfD) впервые набрала больше голосов, чем социал-демократы. Самый младший электорат (18–24 лет) предпочел Левую партию (Die Linke), которая забрала 25% голосов этой демографической группы, но AfD с небольшим отрывом заняла среди них второе место, набрав 21% голосов. Разделение имеет четкий гендерный характер: молодые женщины чаще предпочитали Die Linke, а молодые мужчины — AfD.

Как эмоции перевешивают здравый смысл

Большинство социальных сетей так или иначе оказывается в плюсе от вражды, ненависти и поляризации, это не новость. Еще в 2021 году выявилось, что «Фейсбук» сознательно использует и продвигает в своих алгоритмах противоречивое и часто вредоносное содержание, которое отрицательно влияет на тех, кто его воспринимает. Охваты постов, которые вызывают сильную реакцию, всегда больше, а значит, на них можно больше заработать. Соответственно, распространять нарративы, которые поляризуют, — прибыльно, такая вот грустная математика, которой успешно пользуются блогер_ки.

Долгое время считалось, что алгоритмы соцсетей создают так называемые эхо-камеры (англ. echo chambers) и мы видим в своих лентах почти исключительно то, что совпадает с нашими ценностями, — будто слышим эхо наших собственных мыслей. Но последние исследования показывают, что периодически нам предлагают и противоположные взгляды. Исследователь AI и социальных сетей Петер Тёрнберг пишет, что люди чаще сталкиваются и общаются с политическими оппонент_ками в соцсетях, чем в офлайне. Проанализировав данные по аффективной поляризации, цифровым медиа и динамике суждений, он пришел к интересному выводу.

Дело в том, что мы начинаем рассматривать поляризацию сквозь призму идентичности и эмоций — вместо суждений и рациональных аргументов.

Проблема не в том, что в обществе имеются споры, а в том, что мы склонны привязывать наши эмоции к политическим партиям или лицам. Из-за эмоционального накала, который часто создают посты в соцсетях, мир видится черно-белым. Однако в реальности большинство суждений, новостей, событий заключаются между полюсами, к которым нас подталкивает полярность. На самом деле у мира — уйма оттенков.

Конфликт из-за флага

Люди могут разделиться на два лагеря, кажется, по любой причине. Так, в июне в беларусском инфопространстве разгорелся скандал по поводу присутствия бело-красно-белых (БЧБ) флагов на Балтийском прайде в Литве. В «Фейсбуке», Х (бывшем «Твиттере»), «Тредсе», а также в разных чатах в «Телеграме» некоторые пользовател_ьницы высказывали недовольство наличием национальной беларусской символики на параде. В более мягких проявлениях писали о чувстве неловкости, в наихудших — угрожали активист_кам, которые несли БЧБ на шествии гордости. Представител_ьницы демократических сил в основном поддержали право всех беларусо_к на национальные символы и отметили, что стоит стремиться к единству, а не стараться что-то кому-то запретить.

Важно, что сообщество ЛГБТК+ и те, кто его поддерживают, пишут и говорят о своем праве на бело-красно-белый флаг и «Погоню», о систематическом уничтожении ЛГБТК+-людей в репрессивных режимах — от нацистской Германии до современной Беларуси. Хочется верить, что диалог возможен и есть способы доказать, что сообщество ЛГБТК+ пережило и переживает (прямо сейчас беларусские законотворцы продвигают наказания за «пропаганду ЛГБТ» по российскому примеру) такие же непринятие, ненависть и насилие, с какими люди столкнулись по политическим мотивам. Если люди хотят свободы, то она включает и безусловное право других быть собой, любить кого угодно и не прятать свою идентичность.

Но в спорах вокруг БЧБ на прайде, к сожалению, было много языка вражды и даже нескрываемого отказа в праве на существование части людей. Если чувствуете себя в ресурсе, можете посмотреть в качестве иллюстрации дебаты правозащитницы Насты Базар и десантника Сергея Кедышко.

Как внешняя злоба делает людей безразличными

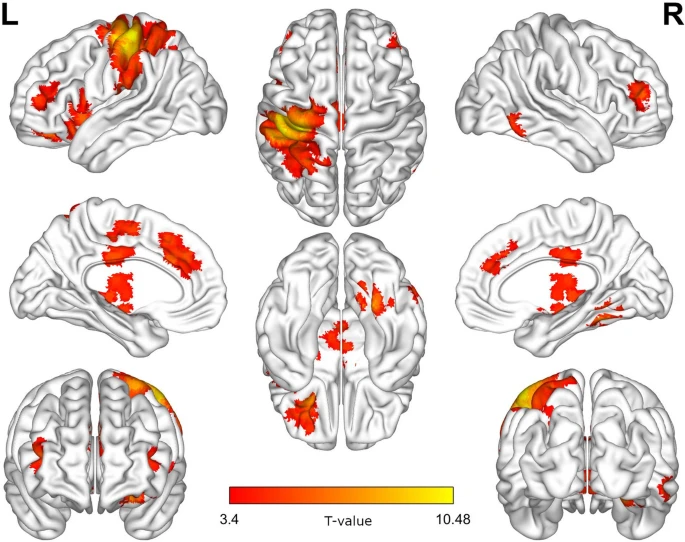

Исследовател_ьницы говорят, что столкновение с языком вражды разрушает нейрокогнитивные механизмы возможности понимания боли других. В исследовании, проведенном группой польских ученых в 2023 году, 30 молодых людей из Польши были разделены на две группы. Из них трое самоопределились как люди смешанного происхождения (двое — польско-американского, один человек — польско-японского), однако все 30 были рождены и выросли в Польше.

Первой группе были показаны комментарии из онлайн-форумов, в которых была высказана ненависть в отношении арабских мигранто_к, а второй группе — комментарии на другие социально-политические темы с разной эмоциональной окраской, язык вражды там не использовался вообще. Потом обе группы читали одинаковые истории, где сначала лица польского, а после арабского происхождения сталкивались с физической болью (например, порезали палец), а также истории без таких ситуаций. К каждой истории был прикреплен фотоснимок с соответствующими именами: либо взрослых марокканских мужчин, либо взрослых мужчин славянской внешности.

Группа, которой ранее были показаны хейтерские комментарии об арабских мигрант_ках, по итогам опроса проявила немного менее эмпатии к людям в ситуациях боли, однако разница была незначительной, а выборка — слишком маленькой, чтобы можно было сделать конкретные выводы. Интересно другое: на снимках МРТ была замечена значительная разница в активации частей мозга, которые отвечают за эмпатию, по сравнению с группой, которой были предоставлены комментарии без вражды. Независимо от того, к какой этнической группе принадлежали фигурант_ки историй, реакция участни_ц на боль и страдания была намного более безразличной после столкновения с языком вражды в отношении уязвимой группы. То есть хейт приглушает способность ощущать чужую боль в принципе.

Язык вражды отрицательно влияет на уровень нашей эмпатии не только в отношении конкретной группы, на которую он направлен, но и на уровень эмпатии в целом — даже касательно группы, к которой принадлежим мы сами.

Но есть и хорошие новости: пострадавшие нейрокогнитивные механизмы можно воссоздавать, а эмпатию — развивать.

Как и зачем тренировать мышцу эмпатии

В эпоху, когда медиа и социальные сети сосредотачиваются на поляризации, важно помнить, что у нас намного больше общего, чем может показаться на первый взгляд. Всегда можно задуматься: почему этого человека привлекают подобные идеи и идеалы? Какая боль стоит за его или ее враждебностью? Конечно, не всегда возможно (да и не стоит) понимать тех, кто находится слишком далеко от нас в системе ценностных координат, однако подобные размышления помогают не только выработать успешную стратегию коммуникации, но и развивать собственную эмпатию.

Без понимания первопричин враждебности других очень тяжело прийти к продуктивному диалогу и как-то решить, как со всем этим быть. Мы не можем жить в вакууме, несмотря на то, что алгоритмы пытаются этот вакуум для нас создать, «кормить» нас преимущественно тем, что нас интересует.

Если мы хотим, чтобы нас услышали, мы должны быть готовы также (и может быть прежде всего) выслушать и услышать тех, кто «по ту сторону» от нас.

Возможно, мы сможем отыскать что-то, что нас объединяет, место, в котором можем развивать сотрудничество. И если сегодня это будет только одна вещь, существует вероятность, что завтра, послезавтра или через год их станет две, а может, и больше.

Если мы поймем боль тех, кто «по ту сторону» от нас, мы поймем и их потребности и сможем предложить им альтернативный путь. Цисгендерные мужчины, даже с нейтральной или неопределенной социально-политической позицией, часто боятся феминизма, потому что считают, что феминизм базируется на ненависти к ним. Из черно-белых лент социальных сетей они часто слышат, будто все они сплошь насильники и воры. Ярким примером этого является восприятие движения #metoo.

Существует мнение, что расцвет «меносферы» (англ. manosphere, это сеть сайтов, блогов и форумов, где продвигаются маскулинность и враждебность к женщинам, меносфера включает в том числе движение инцелов) вызван именно переменами в социальном и правовом поле, которые принесло движение #metoo. Движение действительно сдвинуло с мертвой точки проблему замалчивания сексуализированного насилия. Но многие мужчины, которые сталкивались с таким насилием, не нашли в #metoo своего места. Исследовательница Шейна Майер через десятки интервью с активист_ками в этой сфере выяснила, что больше четверти опрошенных ощущает исключенность мужчин из #metoo. Кто-то из них отметил: «В самом начале развития движения можно было увидеть, как мужчины пытались присоединиться к хештегу со своими историями о насилии, но им говорили: это не твое время, это о женщинах, почему ты пытаешься перетянуть внимание на себя».

С правого фронта мужчинам, боль которых не была услышана, говорят, что они должны иметь свою гордость, должны вернуть себе абсолютные права и привилегии. «В мейнстримных медиа мужчины больше не приветствуются, но здесь парни могут быть парнями» — так позиционируют меносферу те, кто ее продвигает. Ультраправые блогеры и политики отлично играют на злобе и страхе. В краткосрочной перспективе эти методы действительно прекрасно работают. Но история показывает, что в долгосрочной побеждают эмпатия и доброта.

Очевидно, что в прогрессивных кругах также существует большая проблема не только с позиционированием, но и принятием людей, взгляды и опыт которых хоть немного отличаются. Но, может быть, не всегда те, кто не с нами, — против нас? Так важно искать то, что нас объединяет, а не разграничивает. Не всегда наши попытки договориться с «другой» стороной будут успешными, но пробовать стоит. Если отвечать на агрессию агрессией, на ненависть ненавистью, более продуктивной и радостной коммуникация не станет, а пробел между «фронтами» только увеличится.

Авторка: Дарья Трофимова